山岸耕輔活動日誌|7〜9日目

滞在7日目

朝9時から宮前浴場の掃除のお手伝いに向かいました。

今日は男湯の掃除をすることに。

咲子さんはさらに前に来て作業しているようで、女湯の方は掃除が完了していました。

金曜日はお湯が張ったままで、シャワーや床の掃除がメインでした。

お湯が張ったままといっても、営業時よりだいぶ水かさが低いです。

訳を聞くと、どうやらどこからか水漏れが発生していて、その影響で水道代やガス代が余分にかかってしまっているとのことでした。

お昼は、ゆうばりはまなす会館内にある「じじばば食堂」に行きました。

全国的にある「子ども食堂」と呼ばれる子どもに無料または低価格で料理を提供する食堂に対し、夕張にはじじばばしかいないから、、というユーモアと皮肉を交えて名付けられた食堂で、名前に似合わず料理のボリュームが多いことが特徴です。

北海道らしいものをと思い、ジンギスカン定食を頼みました。

◆

食事を済ませて体力を付けたところで水平のアクリル容器を置く用の台の制作に取り掛かりました。

パフォーマンスの冒頭で、宮前浴場のお湯を入れるときに、室内だと溢してしまう可能性があったので、風呂桶で浴槽からお湯を運び、外に設置したアクリル容器に注ぐことにしました。

アクリル容器を安定して外に置くために見た目とコストの観点から白竹で制作することにしました。

鳥居型に竹を組み、それを二つ用意し、それぞれの角から横に棒を通し、強度を上げるために目立たない部分にビスを入れ、最後に交差した箇所を紐で縛ると完成です。

後で聞いた話だと、北海道では竹を見る機会が少ないそうで、素材選びとして珍しいと言われました。

ホームセンターで普通に売っていたので選びましたが、地域性を考えると少々迂闊だったかもしれません。

滞在8日目

夕張以外の場所も行ってみたいと思い、車で1時間半ほどかけて札幌へ。

まずは「天神山アートスタジオ」に行き、「北海道立近代美術館」にも行きました。

その後、札幌駅近くのテレビ塔で事前に連絡を取っていた作家の堀江くんと合流し、彼が入選した企画コンペ「500m美術館賞」の展覧会を観ました。

そのまま共同スペース&ギャラリーとして運営されているオルタナティブスペースの「0地点」を見せてもらいました。

他にも「空間」や、「苗穂基地」、「なえぼのアートスタジオ」を巡りました。

札幌は若手の作家が各自でスペースを築いていて、町の中にそうした場所が点在しているところに魅力を感じました。

しかし、建物の老朽化や、再開発の影響で家賃が高騰したりなど、いくつかのスペースでは継続していくことの課題があることを教えてもらいました。

滞在9日目

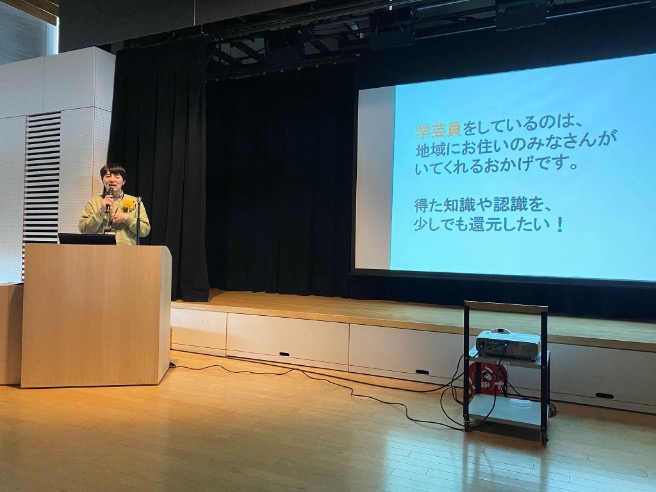

学芸員の山口さんの発表会がりすたであると聞いたので行きました。

山口さんは地域おこし協力隊から夕張市の職員として採用され、10年ほど夕張で活動されています。

学芸員になってからは、石炭細工についてのリサーチを開始し、お店や各家庭に置かれている石炭細工の現状を調査し、炭鉱時代のものが住人の生活の中にどれだけ表出しているのか。非常に興味深い研究でした。

石炭細工は炭鉱マンが仕事以外の時間や休職中に趣味で作られたものが多く、正面には「和」や「寿」などの文字が彫られています。

他にも、「シューパロ湖」など地域に関係する名称や、記念品として作られたものもありました。

発表は石炭細工の他にも、全国にある石炭に関係する博物館のリサーチ報告や、夕張のまち歩きの活動報告などがされました。

会場は大勢のお客さんで賑わっており、宣伝のために出来立てのフライヤーを配っていると、何人かの方が「水平の!」や「水平楽しみにしているよ」と声をかけていただきました。

(文・写真/山岸耕輔)